図面の種類(意匠図・設備図・構造図)について:5回目②

こんにちは。

前回は、建築図面についてご説明させていただきました。

第5回は、「意匠図・設備図・構造図について」です。

前回の建築図面についての記事を見ていただいた上で、

さらに詳しく学んでいきましょう。

| Agenda 1. 意匠図とは 2. 設備図とは 3. 構造図とは 4. 設計図書作成基準について 5. まとめ |

1.意匠図とは

意匠図とは、建物の形態や間取り、デザイン、仕様などを重点的に

伝える図面です。建物の設計は意匠図を描く所からスタートします。

基本設計の段階で構造について打合せすることはあるものの、

元となるのは基本となる平面図や立面図・断面図といった

意匠プランです。構造図や設備図は意匠図を元に描かれので、

まずは意匠図がしっかりと固まっている必要があります。

意匠図は、15種類あり、上から見たものを、

配置図、平面図、屋根伏図(やねふせず)、

横から見たものが、立面図、断面図、展開図などがあります。

【意匠図の種類と役割】

■案内図・・建物の住所や位置を示す地図(図面)で、地名、包囲、周辺の道路、

目印になる建物などを記載する。設計図の最初に配置されることが多い。

■配置図・・建物の敷地の形状、敷地内外の高低差、敷地における建物の位置、

道路の幅員と位置、包囲などを表す図面。

■平面図・・建物の各階を水平に切断し、真上から見た図面。

間取り、建具の種類と位置、壁の種類と位置などを示す。

■断面図・・各階の断面図を指定位置から垂直に切断し、切り口を真横から見た図面。

上下階の高さ関係がわかる。

■立面図・・建物の外観を、東西南北から真横に表した図面。

屋根、外壁、開口部などの位置や形状がわかる。

■屋根伏図・・屋根を上から平面的に見下ろし、屋根の形や仕上げなどを表した図面。

■展開図・・室内の中央部分から四方の壁を見た図面で、室内の壁面の形状を表す。

各部屋の天井の高さ、窓の位置、ドアの位置、家具の位置などがわかる。

■天井伏図・・各室の天井を下から見上げた図面。

天井の位置、天井に使う材料、照明、エアコン、火災報知器などの配置がわかる。

■求積図・・敷地求積図、建築面積求積図、床面積求積図があり、敷地や建物の面積、

床面積を求める際に使われる。

■矩計図・・断面図を詳細に表現した図面。建物の地盤の位置や床・軒・窓の高さなど、

高さ関係全般を示す。「くけいず」とも呼ばれる。

■階段詳細図・・階段の納まりを詳細に表す図面。平面詳細と断面詳細を1枚の図面にし、

段や手すり、踊り場などの有効寸法を記載する。

■平面詳細図・・平面図をより詳細にした図面。平面的な収まりや構造躯体、仕様、窓や入口などの

寸法などを示す。

■建具図・・建築物の開口部、内部の間仕切りなどに設ける建具の種類、形状、寸法、仕様などを

まとめた図。

■外構図・・建築物を除く、敷地内の門扉、通路、駐車場、門灯、植栽、排水溝などの

構築物を表す図面。

■雑詳細図・・外壁や家具など、建物のディテール部分の構造を表す図面。

建築設計の締め段階で描かれることが多い。

2.設備図とは

設備図とは、設備の仕様、配線、配管経路などを示す図面のことです。

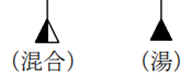

設備図には記号が用いられ、

「電灯、電力、通信、防災・消化、冷暖房、歓喜、給排水、衛星、ガス」と分けられています。

(例)

・シャワー

・ガス栓

・排水管(通気)

・排水管(排水)

【設備図の種類と役割】

■電気設備図・・電気に関するすべての図面のことで、配線図とも呼ばれる。

平面図に分電盤から各部屋への配線経路、ブレーカーの位置や系統、

コンセント、照明器具、エアコン、電話、通信などの設備の位置が記入される。

■空調換気設備図・・エアコン室内機と室外機、換気扇などの配管経路や位置を表す図面。

換気扇の換気能力、ダクト経路なども示す。

■給排水衛生設備図・・給水・排水の経路と給水箇所および排水箇所、

衛生設備の位置などを示す図面。

上水道の給水配管経路や材質、蛇口の位置、排水管の経路やトラップの位置、

トイレの位置などが記載される。

■ガス設備図・・ガスの配管経路、配管の径や接続方法、引き込み経路などを示した図面。

3.構造図とは

構造図とは、建物を支える柱や壁などの構造に関する情報を表す図面です。

【構造図の種類と役割】

■伏図・・柱や梁、建物の基礎などの構造部材を平面的に表し、

上から見下ろした形で示す図面。構造部材のおおよその大きさがわかる。

基礎全体の形状を示す「基礎伏図」、各室の床にある柱、梁、壁などの構造部材の寸法、

位置などを示す「床伏図」、屋上の屋根の構造部分を示す「小屋伏図」など。

■軸組図・・柱や梁、建物の基礎などの構造部材を、垂直方向に切断した断面図。

構造部分のみを断面にする図面で、通り芯ごとに軸組図を作成する。

■標準図・・構造部材同士の標準的な納まりを記した図面。

■詳細図・・構造部材同士の納まり寸法や材料などを表す図面。

標準図に描く収まりを除き、特殊な箇所や収まりが難解な部分を詳細に描く。

4.設計図書作成基準について

設計図書は、建築設計において「設計意図を正確に伝える手段」として非常に重要なものです。

特に公共建築物などの案件では、国土交通省が定める「設計図書作成基準」に基づいて図面を作成することが求められています。

この基準では、図面の種類や記載内容、図面番号の付け方、縮尺、納まりの表現方法などが細かく定められています。

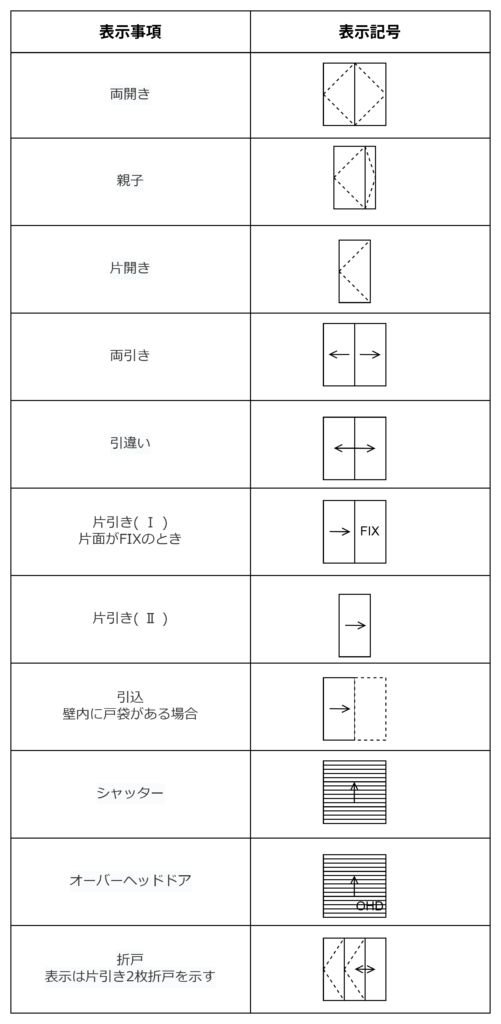

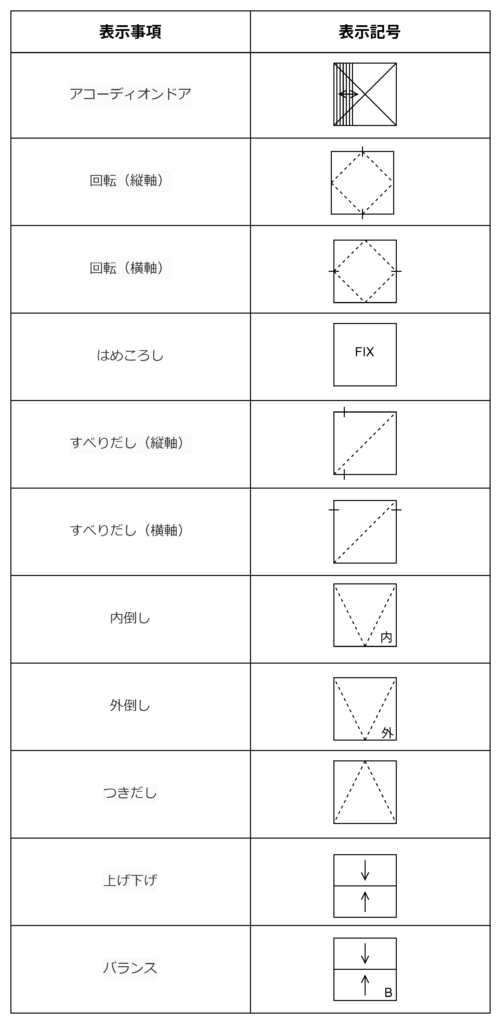

(例)建具開閉表示記号

こうした基準に準拠することで、図面の内容が発注者、設計者、施工者の間で正確に共有されることが可能となり、設計品質の向上や施工段階でのトラブル防止にもつながります。

意匠図・構造図・設備図も、これらの基準に即して記載されることが一般的です。

実務では、このような基準を理解した上で各図面を作成・確認することが大切です。

出典:国土交通省 建築設備工事設計図書作成基準(令和6年改定)

5.まとめ

本日は、「意匠図・設備図・構造図」それぞれの種類や役割、そしてそれら図面が作成される際に基準となる「設計図書作成基準」についてご紹介しました。

図面は建物の完成イメージを形にするだけでなく、設計者・施工者・発注者など多くの関係者が共通の理解を持つための重要な情報ツールです。

また、国や自治体が定める設計図書作成基準に沿って図面を整備することで、設計品質の確保やスムーズな工事進行、将来的な維持管理にもつながっていきます。

今後図面を見る機会があれば、単なる設計図としてではなく、「誰に」「何を」「どのように伝えるか」といった意図や背景にも目を向けてみるのも良いかもしれません。

次回は、「宅建について」ご説明いたします。

株式会社ブリエの営業女子。前職は金融機関に勤めており、IT業界へ転職。建設業界や製造業界を中心にDXを浸透させるため毎日奮闘中。