建設業における脱炭素化実践 ― 再エネ活用と製造との連携

こんにちは。

第21回は、「 建設業における脱炭素化実践 ― 再エネ活用と製造との連携 」です。

建設業界でも「カーボンニュートラル」「脱炭素」という言葉を耳にする機会が増えていませんか?

本記事では、建設現場における再生可能エネルギーの導入や、製造との連携による低炭素素材の活用など、実際の企業の成功事例を交えながら、その方向性をわかりやすく整理していきます。

是非最後までご覧ください。

| Agenda 1. 建設業における脱炭素化とは? 2. 再生可能エネルギーの活用事例 3. 鉄鋼やコンクリート製造との連携による低炭素素材の活用 4. 実践ステップと成功要因 5. まとめ |

1.建設業における脱炭素化とは?

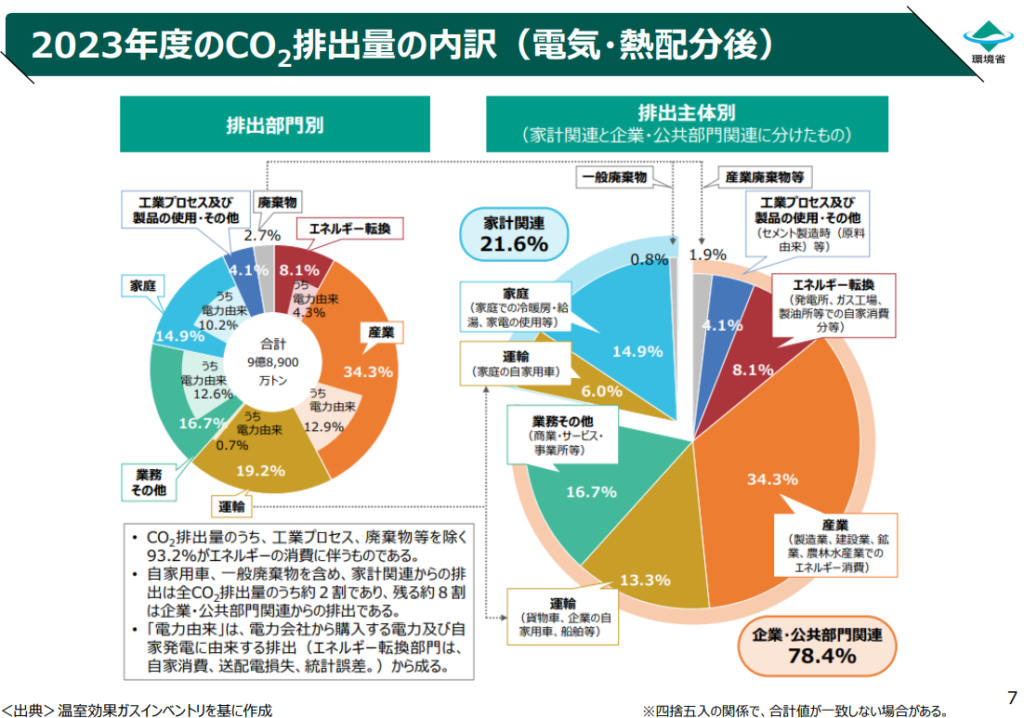

建設業界全体のCO₂排出量は限定的ですが、建設業含む産業部門が占める割合は、全体の約34%であり、建設業も脱炭素化に向けて重要な役割を担っています。

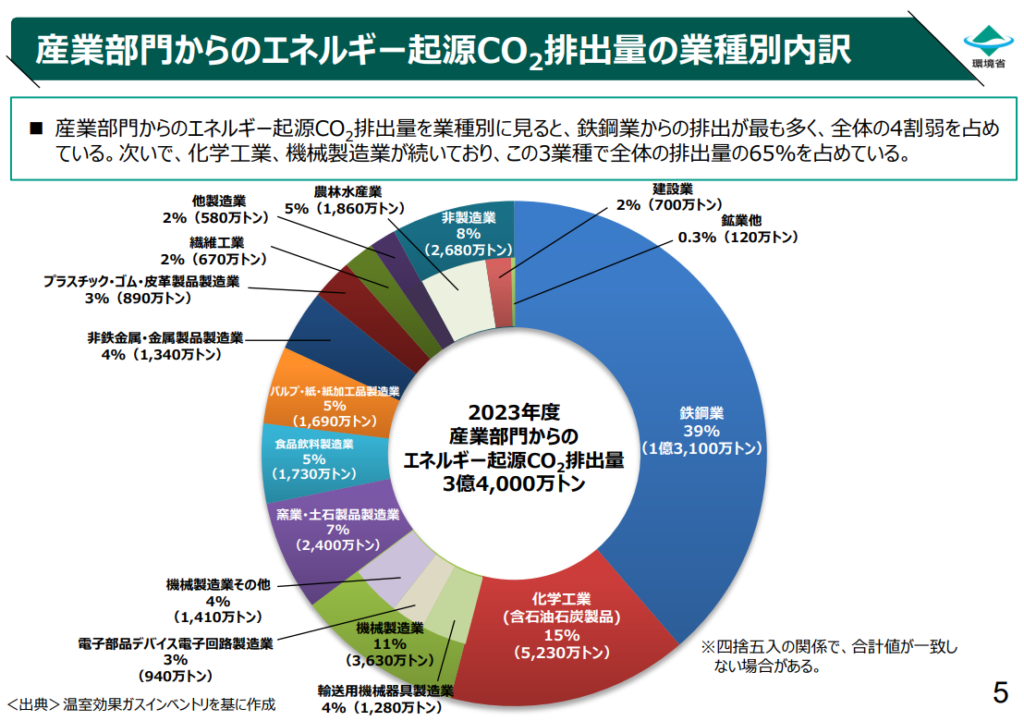

直近の2023年度の環境省のデータでは、建設業は、産業部門からのエネルギー起源CO₂排出量の業種別内訳の3億4,000万トンのうち、約2%(700万トン)に相当します。

国の「2050年カーボンニュートラル」目標に合わせ、建設業界でも現場でのエネルギー利用削減と資材の低炭素化が大きな課題です。

特に注目されるのが、

- 現場での再生可能エネルギー導入(太陽光・地中熱・グリーン電力利用)

- 鉄鋼やコンクリートといった素材の製造段階での脱炭素化

です。これらは単独ではなく、サプライチェーン全体での取り組みが求められています。

出典:環境省 2.1 CO2排出量全体

出典:環境省 2.3 産業部門におけるエネルギー起源CO2

2.再生可能エネルギーの活用事例

大手企業や建設現場において、電力を再エネ化する取り組みが広がっています。

・PPA(電力購入契約)による再エネ調達

東急建設は、設備の設置から運用までを一貫して担い、導入企業に再エネ電力を供給する取り組みを実施しています。

PPAには、オンサイトPPAとオフサイトPPAがありますが、東急建設では、どちらにも取り組んでいます。

特に安定して再エネ電力を調達できる「オフサイトPPA」が大きな注目を集めています。

出典:https://www.tokyu-cnst.co.jp/tokyu-tech/tech_info/blog/2025/08/post-27.html

・現場用電力にグリーン電力を導入

竹中工務店は、着工する全現場で再生可能エネルギー由来の電力を使用する方針を打ち出し、CO2排出量モニタリングシステムの導入やCO₂削減看板の仮囲いへの設置で、現場でのCO₂排出量削減に直結しています。

出典:https://www.takenaka.co.jp/news/2023/02/01/

・ZEB(ゼロエネルギービル)の推進

清水建設は、自社施設にZEB仕様を導入しています。太陽光発電や地中熱を組み合わせて、自然エネルギーを最大限に活用し、省エネ化を図っています。

出典:https://www.shimz.co.jp/topics/sustainability/item05/

これらの事例は、単に「環境への配慮」という枠を超え、コスト削減・ESG評価向上・ブランド価値向上など企業競争力の強化にもつながっています。

3.鉄鋼やコンクリート製造との連携による低炭素素材の活用

建設資材の中でも、鉄鋼やコンクリートは製造段階で多くのCO₂を排出します。

建設業のCO₂排出のうち大きな割合を占めるのは「資材製造段階」であり、とりわけ鉄鋼とセメントは世界的にもCO₂排出の多い産業です。

建設プロジェクト単体での省エネだけでは限界があり、建設業と製造業の連携が不可欠です。

・グリーンスチール(低炭素鉄鋼)の導入検討

鉄鋼製造は現状「高炉法(石炭使用)」が主流であり、大量のCO₂を排出します。

製鉄メーカーが開発する水素還元鉄(H₂を使い鉄鉱石を還元 → CO₂の代わりにH₂Oを生成)など、日本でも高炉水素還元の技術開発が続いており、日本製鉄では、24年11月から12月にかけて、水素還元試験炉で43%のCO2削減を実現しました。

出典:https://www.nipponsteel.com/news/20241220_100.html

・低炭素型コンクリートの採用

クリーンクリートとは、セメントの一部を産業副産物(高炉スラグやフライアッシュ)で代替する技術で、コンクリート工事から排出するCO₂を大幅に削減できます。

大林組は「クリーンクリートジオ®」を用いた工事で、従来比62%のCO₂排出削減を実現しました。

出典:https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20250326_1.html

低炭素素材は現状コストが高く、普及には「公共工事での優先採用」「カーボンプライシング収益の活用」など支援策が必要です。

また、単に素材を使うだけでなく、サプライチェーン全体での需要喚起を担うことが求められます。

4.実践ステップと成功要因

建設業における脱炭素化は、一気に全社規模で進めるのではなく、段階的に取り組むことが成功のカギとなります。まず重要なのは、企業として明確な目標を定めることです。RE100やSBT(Science Based Targets)など国際的な基準に沿った数値目標を掲げることで、社内外にコミットメントを示しやすくなります。

次のステップは、技術や制度を活用した具体的な施策の選択です。たとえば、再生可能エネルギーの調達では、PPA(電力購入契約)や各種補助金制度を利用することで、初期投資を抑えつつ再エネ導入を進めることが可能です。また、施工現場では低炭素型のコンクリートやグリーンスチールを積極的に採用するなど、資材の選定も重要なポイントとなります。

こうした取り組みは、いきなり大規模に展開するのではなく、まずは小規模な現場や研究施設など「モデルプロジェクト」で試行するのが効果的です。そこで得られた知見を基に課題を整理し、改善を重ねながら徐々に適用範囲を広げていくことで、リスクを抑えつつ確実に実績を積み重ねられます。

全社展開の段階では、サプライチェーン全体を巻き込むことが欠かせません。建設業は多くの協力会社や資材メーカーとともにプロジェクトを進めるため、自社だけでなくパートナー企業と一体となった取り組みを進めることが成功の条件となります。

特に成功のポイントとして挙げられるのが、「可視化」「外部連携」「段階的導入」の3つです。排出量や削減効果を数値として可視化することで、社内のモチベーションや社外への説明責任を果たしやすくなります。さらに、行政や学術機関、他業種の企業と連携することで、先進的な技術や知見を取り入れることが可能になります。そして、無理のないスモールステップを積み重ねることで、持続的に脱炭素化を推進できるのです。

5.まとめ

建設業の脱炭素化は、再生可能エネルギーの活用と鉄鋼製造との連携によって、着実に成果が出始めています。

CO₂削減はもちろんのこと、コスト効率やブランド価値、ESG投資への評価にもつながるため、企業にとっても大きなメリットがあります。

まずは自社の現場でできる再エネ導入や低炭素素材の試行から始めてみてはいかがでしょうか。

それでは次回のブログでお会いしましょう。

株式会社ブリエの営業女子。前職は金融機関に勤めており、IT業界へ転職。建設業界や製造業界を中心にDXを浸透させるため毎日奮闘中。